<投稿--龍應台女士的內心與我生活的隔閡>

11 劉旂熏

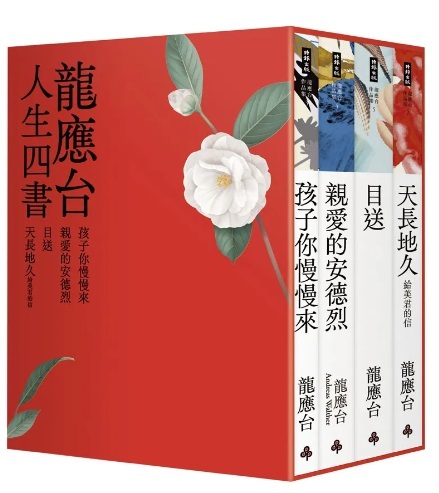

這是一次看完,毫無保留的體驗,中間絲毫不參雜多餘的情緒,而是跟著作者的文筆深入她的內心。如此震撼的感受自從升上高中後鮮少體會,忙碌於課業外仍有數不清的雜事,在沉浸於書本裡,讓我感到重負的壓力,悄然間不再存在。在每行每字中,我看見了許多過去的記憶裡,毫無印象的細節。看見了對於幸福的定義;被迫遷家的困境。了解到不曾注意的,因遙遠的鬥爭,而被迫離鄉背井的人們,究竟是帶著甚麼情緒,在蹣跚的步伐下,拄著拐杖,內心著急卻又動作緩慢地向那不知夢過好幾回的舊土移動。那是我十五年來的人生,從未想過的事情。

從小到大,我在台灣土生土長,聽著鄉里間老一輩的長者用流暢卻帶有口音的閩南語聊天,看著政治人物與民間大眾因對岸的所作所為而憤怒,姑且不論政治人物的立場,在我看來,台灣人民是真心且真摯的希望能夠自己主宰自己,我亦如此。因此我對於「外省人」的印象,僅限於展覽與歷史課本,最多再加一項文物歷史建築。我沒有理解過他們為何被冠上這項名稱,也不清楚這帶給了他們多大的傷害與痛苦。那不比我們在國際上被忽視來得輕鬆,但大部分的人卻未試圖諒解,亦或了解。我認為比起諒解,要了解更困難。沒有經過那段悲傷的歷史,沒有親身被迫離開,我們如何知曉他們的辛酸?就好比某個上學的早晨,老師在台上講解複雜的數學題目,一時之間政府突然要民眾集合,舉家遷移。沒有預警也沒有正式聲明,但從很久以前就隱約感覺到這一天會到來,無奈下也只能認命。

不過我相信,現在與好幾十年前相比,時間早已沖淡了過去的記憶,大眾對於「外省」與「本島」之間的界線不再執著,擁有傷痛的人也大都告別了世界。或許當我們未來用不同的立場面對任何事物時,期望可以嘗試放下自己的見解,用最大限度去包容,而不是輕鬆帶過。

除此之外,我也在龍應台女士的「目送」裡,清晰地看見了她與孩子的互動,在母親與孩子間,恍然間我就像進入了他們的生活。我想,能夠讓讀者有這等閱讀體驗,相信除了作者的筆下功力外,還有深刻投入的,感情的生動。平時與母親的互動瞬間湧上心頭,看似平淡無趣的日常霎那間開始閃爍。從外人的角度來看更加顯得珍貴的情誼,事實上就藏在生活,從對話到舉止,用不一樣的眼光去看待,就會發現生活中充滿了溫馨。英國浪漫喜劇「真愛每一天」的男主角父親在電影片尾提到:兒子,如果生活不順的話,就當作每天都是最後一天,你就不再需要穿越時空了。縱使沒有這種人人稱羨的能力,與人之間重要的感情依舊不會消失,只是等著我們去發現。在任何時刻,不論地點,處處都有著溫情。父母子女,朋友之間,就算僅是一面之緣,人之間的情分也都無法輕易被抹滅。

如同龍應台女士對兒子的體貼照護,我的母親也十分疼愛我。成長到十五歲的日子裡,幾乎沒有讓我做過甚麼家務。遇到問題或忘帶資料,母親也都會幫我解決。我知道這不是母親一定要幫我完成的義務,但她仍然會在我愁眉苦臉時伸出援手。甚至連日益精進的廚藝,也幾乎因我任性的要求。幾年前的我總認為理所當然的事情,過了許久後才驚覺並不盡然。我享受的是母親心疼我後,而自己攔下辛苦事,所以才能夠盡情完成自己的目標。但那應該是我要一起分攤的責任。意識到錯誤後我開始分擔事務,也希望母親可以減少工作上的壓力而試著自己獨立。或許這就是所謂時間帶來的歷練吧。

追根究柢,我們不是生活在與作者同一年代的人,每人有感觸的事物也迴然不同。也許龍應台女士只想用幾個篇章紀錄的小事,卻被我過度分析。誰知道呢?也或許描繪的感情,細膩的字詞,以及令人沉浸其中的畫面摹寫,想傳達的僅是她一生來的回憶與體悟。在「目送」,我見到了身為女兒的負擔,為人母親的感受,以及龍應台女士眼中所見的世界,我平凡無奇的生活裡,激起了一絲波瀾,與意想不到的共鳴。